返回列表

吴耿祯「剪纸的1001夜」

吴耿祯,台湾当代艺术家,出身于建筑专业,但以剪纸作为主要创作方式,他将当代艺术与传统剪纸艺术相结合,并且通过与光影、复合媒体材料的结合,发掘出许多新的趣味,其作品曾在LV艺文空间展出并获得首奖。

别克邀您聆听

一席话,一种进取精神

「剪纸的1001夜」

一席主办单位给我的title是「剪纸艺术家」,这个「剪纸艺术家」的title也是很多社会大众对我的印象,所贴的一张纸或是一个标签,其实我会用剪纸,我会遇到剪纸也是一个蛮偶然的事情。

我从小生长在台南,我们家住在盐水溪畔,从我们家到安平的出海口大概三四公里,所以我小时候对盐水溪那个溪流的印象非常深刻。在我少年的时候,因为家里的一些变故,因为父母的离异,然后高中时候我就一个人很叛逆地离开家里,从高中那个时候开始自己一个人在外面打工,然后生活直到现在。

我高中的时候其实非常不顺,因为一边打工,所以经历了留级,考不上大学,后来又去工作,再继续考大学,然后再转学。我念大学的时候是在实践大学的建筑系,这张照片是我大二的时候在学校的游泳池,那一天我记得是一大早,大概清晨五六点的时候我就跑到学校的游泳池里面去裸泳,去拍了一些跟水有关的照片。

.jpg)

第二张照片是过了一个冬天之后,我记得下了很长的一段梅雨季,学校的游泳池就积了一层雨水,后来太阳终于出来了,太阳出来之后,游泳池的下面就出现一层绿色的「草原」,我就觉得这个青苔好美哦,然后我就又跑到游泳池里面去跳跃,我在水面上跳,然后我同学就帮我拍了一个记录照。

.jpg)

我发现,水面上出现了那种瞬间涟漪的光影,因为这种光影,让我想起小时候我常常跟堂哥在溪边打水漂,所以我就觉得这是我童年已经消失的一个动作。后来因为我的工作室刚好有一大片面向西边的窗户,我就想,我怎么样用窗户当作一个介质,然后去呈现水面的光影。

我印象中就感觉到,剪纸好像是可以呈现对称和光影的,印象中就这个样子的,那一天晚上我就跑到士林夜市,去买了一把剪布的剪刀,就在一天晚上的时间,我第一次尝试剪纸,第一次就剪了九张。

.jpg)

接下来那一年,我记得是2005年2月14号,刚好是情人节,那一天我刚好是放寒假,我就回到台南去奇美医院去看我阿公。我阿公因为经历了七八年阿兹海默症的折磨,一路上,他从认识我到不认识我,到像个小孩子一样到失控,需要人家照顾。

因为我非常匆忙回去台南,那一天我去医院看他的时候,从加护病房的一扇窗户看进去,我就看到我阿公躺在病床上面,全身插满了管子。他那个病房刚好有一个向西的窗户,刚好是一个下午,阳光非常漂亮的从西边洒落下来。

当我从这个窗户去看到他的时候,我不知道为什么,我觉得,他好像要解脱了。我想要做一个我跟他的最后记录,因为我成长的过程后半段都是爷爷奶奶一起陪伴的,所以当下我就觉得我要做一个东西给他。

我就在医院里面用红色的纸剪,大家知道一个红色的剪纸是代表喜庆的,放在医院白色的一个窗户上面是多么冲突,当然那个时候我就跟护士跟医生说,其实这个很简单,我只是要表达我对我阿公的敬意而已,他们还帮我把这张剪纸就贴在那个窗户上面。

.jpg)

照片就是我从我剪的中间九个圆拍到我阿公,他躺在病床上面。那其实这个空间,我一直觉得这个是我创作几年之后,我每次都会回来看的一个空间创作的情感原点,它提醒了我很多事情。

我那时剪东西的时候,其实我就是出于一种我自己想要对某人很私密的一个纪念,甚至我家人完全不知道。他们在几年之后才知道原来我做了这样的事。

这张照片是我的奶奶,我的奶奶今年九十五岁,她还健在,她还在台南。这张照片也是我第一次个展的时候,我第一次个展的名字叫「带一篮水果去看她」,这个「她」其实就是献给我阿嬷。

.jpg)

这张照片是我在我们家的厨房拍的,我觉得我阿嬷,当我阿公躺在医院的时候,她已经没有办法走路了,所以她都要倚着助行器走,所以她都没有离开家门过,在我的印象中我的阿嬷的一生,就好像在厨房度过,一直在煮饭,有中药的气味。

后来我大学快要毕业的时候,我就做了一个跟剪纸有关的算是一个构建,我就用木板开始去剪,去裁,这块木板裁完之后,它们可以叠起来,变成一个很像河流一样的感觉,这个作品我叫它「冥河」。

.jpg)

它其实是在纪念我潜意识之中,已经消失的那种小时候溪边的那种溪流,溪水的感觉,这是我把一块一块的木板裁完之后,铺在地板上面,然后它变成一个,很象是我回到水面上跳跃,那种涟漪散开的一个意象。

.jpg)

在我大学快要毕业的时候,当然我也是觉得,我的人生已经比别人晚了好几年才上大学,所以有很多的压力,我觉得我毕业之后就应该要去工作,后来因为在我大学时候有做了这些东西,所以我就对剪纸产生了一点疑惑,就是说,我在剪的时候,其实我是乱剪。

当时,剪纸对我而言只是一个形式,它是纸,然后剪刀剪出来的,透过光说话,但是我跟身边的同学或是老师都会觉得说,这个东西好像在我们的成长记忆里面其实并没有,但是我们又觉得它好像是我们文化的一部分,那这个形式后面的文化到底是什么,我们根本就不知道。

所以那个时候我就去看了很多的书,学校图书馆里面就有很多汉声出版社的书,我就发现了黄土高原的陕北有非常让我着迷的一种剪纸的风格,他们剪的东西都非常扭曲、奇怪、粗犷,好像随便剪的。

后来我在毕业的时候,我就申请了云门舞集的「流浪者计划」,申请上了。在我大概二十六七岁的时候,我毕业之后就第一次离开台湾。然后我就去了陕北,去了陕北之后我就发现,我在书上看的那些老大娘,譬如说他们介绍了二十个老大娘,我去的那个时候已经是2006年了,那很多书里面的老大娘已经都过世了。

.jpg)

所以我去到那边的时候,我就非常傻眼,我觉得我来晚了,当然我还是找了一两个老人家,我觉得去陕北这趟两个月的旅行,对我来讲最大的意义就是,我看到不只是剪纸的美,我还看到了另外一个是社会的另外一个面相:

在这个已经失传的技艺上面,大陆的官方如何介入,去把这个原本是家里面剪的,老大娘生活里面的东西变成一个所谓的创意产业,或是一个官方可以去,推动的一个产业,其实这个东西跟台湾,现在我们正在此刻在此地所发生的一个现象其实很像。就是我们总是要把什么文化变成一个带上经济的功能,然后去推展它?

这是我去找的一位不是非常老的一个大娘。因为大家称她为一个剪纸艺人,所以她就必须要去贩卖她的作品,所以她的作品也越来越繁复。下面这张照片叫做「驴蒙眼」,就是当他们需要让驴去磨那个石臼的时候,就会戴上这个驴蒙眼,然后驴就会在黑暗中,不停地往前走。

.jpg)

.jpg)

两个月之后,回台湾之后我就想说好吧,那我就去设计公司,或是一些公司上班好了。可是我一回台湾之后,我的一些剧场界的朋友就找我去做了舞台设计,所以我就开始经历了一年的剧场的生活。

.jpg)

在这一年里面我就不断地还是想要创作,我想要做一些什么,我就申请上了朱铭美术馆的驻馆艺术家,这是我在朱铭美术馆的时候,我又开始裁木板,把木板叠成我去陕北看到的山的意象,这是我去陕北之后我就发现老大娘她们剪的东西,都是她们生活里面的东西。

.jpg)

她可能会剪,譬如说老鼠偷葡萄,或是十二生肖,或是回娘家这种,她可以指得出来的人物造型,但是我之前剪的都是随便剪,有点抽象,我也不知道我自己在剪什么,所以我回到台湾之后,我就开始给自己一个功课,就是说如果我要像老大娘一样剪具象的东西的时候,我要剪什么?

后来我就想一想,我其实就很关心人,所以我就觉得,那我就来剪一个像人物的造型好了。后来我就开始发展出自己的一个具象的一个造型,在朱铭美术馆两个月之后,因为我拼命拼命地抓住那个机会,我觉得我终于有机会,给我两个月时间,让我完全不用去理其他任何的东西,然后两个月的时间我就拼命地剪,拼命地做。

.jpg)

在两个月之后,就莫名其妙两个月之后,我就开始有不同的邀约,叫我去哪个地方做一个作品,这样的时间我觉得大概过了两三年,其实我现在回想这段时间,因为那个时候,我好像在我的生命中好像抓到一个光或什么,然后我就把握每一个别人给我的机会。

我就去每个不同的场域去做作品,也尝试着去国外驻村,然后做作品,因为我是学建筑的关系,所以其实我的创作有很大的一部分都是会先从空间开始思考。这个是到上海美术馆去展览的时候,我就用了台湾的雾社事件,跟南京大屠杀去做了一个,一九三零年代的两岸一起发生的战争的串联,把它们串联在一起。

.jpg)

这是八八水灾的时候剪的东西。八八水灾之后,我们家有淹水,我本来非常紧张,我奶奶,因为她不能跑,所以家里淹水的时候,她一定就是助行器放在那边,然后让水淹上来,所以我就急急忙忙回家,回家之后,我就发现,我奶奶就跟我说,你知道那天淹水的时候,她跟堂弟堂妹就一起在家里面抓螃蟹,非常的快乐。

我听见她,我就觉得,我阿嬷面对灾难原来是这样子的,一个乐天的态度。我走出家门口之后,我就发现因为缺水,所以大家出来接水,整个邻居都呈现一种非常欢乐的景象,我也不知道为什么,所以我就剪了这个,人们在面对灾难的时候,生活里面一种奇怪的力量。

我就尝试各种的媒材,已经不限于纸。这是我第一次的个展,第一次个展里其中有一个部分是,因为我爷爷的那个照片,所以我就觉得,我如果有机会做第一次个展的时候,我一定要在医院里面做一个东西,所以这个作品是我个展的二部曲。下面是在和信的治癌医院里面做的一个纸的像帐篷一样的装置,里面有一个动画。

这是我用照片去剪,用照片去剪其实是我一直以来的一个素材,就我觉得当把照片、影像跟剪纸放在一起的时候,它产生一种互相的冲突,记忆好像就是这样子,就是影像破碎了,剪纸也没有办法阅读清楚,这也是用一大张拍水的照片去剪的。

我在台湾这两三年就是这样子,因为别人邀约而做很多的作品,让我一直不断地推进,一直不断地实验各种的场域,跟不同的材料。刚开始回台湾的时候,我还记得我申请的第一届MIT的艺术博览会的新人推荐特区,那个时候是第一年办的,然后有一百多个艺术家去争取这个名额,他们要选择八个人,后来我就被选上了。

但那个时候其实我才刚离开朱铭美术馆不到一年的时间,开始看到很多人对我作品的反应,有一个比较像评论的人,他就讲到说,我很难相信,在台湾现在当代艺术里面,还会出现这样的农村艺术。

他讲农村艺术,我觉得,我对农村艺术没有任何的偏见,但是很明显的,他在写这个东西的时候是带着一种嘲讽,就是那很可笑。我觉得这个社会会给你各种不同的标签,当你的作品跟社会交流之后,你也会接受到不同的观众,不同的媒介,不同人的一个反应。

在2010年的时候,偶然的机会我就拿到了一个LV办的一个征件奖,然后我就变成第一个在LV的空间里面去办个展的艺术家。我觉得从农村艺术可以进去LV之后,我觉得社会也开始给了我一些不同的报导。

其实,当我们现在在看很多展览的时候,其实我们已经没有办法亲身走到一个作者前面去问他说,你在做这个作品的过程怎么样,或者真正走到一幅画面前,去好好地看个三五分钟,没有。我们现在比较多的,观看作品的方式是从别人的Facebook,他拍的照片他的角度里面去看展览。当然还有这个,这个是后来去年才刚刚做的,也是跟一个大品牌的合作。

做完这个之后呢,我就突然发现,其实很多的标签,当它贴得很多之后,人们对它也模糊了。所以我也不要那么在意,你可以跟一个不一样的领域的人一起工作,其实是跟你想象中完全不一样的。当你跟剧场界的人一起工作,跟音乐界的朋友一起工作,跟甚至像这样的精品国际品牌合作的时候,它其实都是一个沟通的过程。

所以在去年做了这个合作的时候,我就觉得我自己好像长大了,就从LV之后,我自己好像觉得我自己可以更清楚跟别人说我要什么,所以,这个是我非常大胆跟巴黎的Hermès说,我要用你们的皮跟丝巾,去裁剪,去做成我的作品。

这个也是用皮,去一块一块去堆出来的一个作品,在这个时间的同时,其实我就开始思考说,我如何不要像一只驴一样被推着走,我应该要放下眼罩了吧,所以我就开始去思考说,我怎么样去面对观众。

这张照片是我12年的时候,在信义诚品的Art Studio做的一个计划,那个计划其实很有趣,就是因为大家已经都知道我是一个剪纸艺术家了,所以大家也很期待我可以再用剪纸去做一点什么。然后我去诚品之后,我就想做一个跟人互动的计划,我就开始做了一个,我今天不剪纸,但是我剪你的头发,我今天当理发师的话,我做的还算不算艺术。

那其实在那个当下,因为台湾的艺术圈刚好成立了职业艺术的创作工会,也就是说艺术家们、艺术工作者们想要跟政府争取。艺术工作者是一个在台湾可以报税、可以成立工会的一个正式的一个职业的名称。其实我那个时候就有一点深思,就是说艺术工作者,它如果是一个职业的话,到底会变成怎么样?我就一直不断在思考这个问题。

回到这个计划,「剪头发」计划,是我第一次跟人非常近的互动,那这个计划是开放民众参与,就是你可以跟我约一个地方,看你想要去哪里,然后去那个地方之后,我就帮你剪头发,剪完头发之后,你要送我一个生活可以消耗掉的一个用品,一袋米,或是一个什么东西给我作一个交换。

这张照片是一个女生,她说剪头发对她来讲,好像是一个候鸟的行为,她每过一阵子都要去剪剪头发,所以当她在剪头发的时候,她觉得自己像一只候鸟一样,停在某个地方,然后剪头发,所以她就要求我在大安森林公园旁边的天桥上面帮她剪头发。

这个是另外一个参与者,她跟我交换的一个她亲手刚刚做完的便当,有很多人用不同的东西跟我交换,甚至是一首诗,一顶假发,一个盆栽,很多的物件跟我交换,做完这个计划之后,我觉得我好像蛮能跟观众做一个非常好的互动。

可能是因为我在念大学之前是人像摄影师,拍过婚纱的人像摄影师,所以我还蛮能够跟人一起互动,一起做东西的。另外举的一个例子,是我之前做的一个作品,是在新竹车站。新竹车站里面是一个很漂亮的日式的一个老建筑,里面的一个车站。

那个时候,新竹车站跟市政府他们就希望给我一笔钱,希望我在车站的天花板做一个非常漂亮的剪纸的装置。可是当我去到车站的时候,我就发现,车站非常的流动,而且有很多的外劳,各种不同类型的人,有流浪汉,有各种类型的人。

后来我就想一想,就像夏宇有一句诗,她写,美,这么美,让人觉得抱歉,这个时候我就开始想说,我已经都做了那么多让大众觉得很美的作品,那会不会大家看不到我背后想要讲的话,我是不是应该要强调,我背后要讲的话而不是大家只知道剪纸这个形式而已?

那在这个计划里面我就推翻了这个提案,我就跟新竹市政府说,我想要在车站用原来的这一笔费用,去找三个新竹的临时工,在车站里面,他们就是我的作品,后来我就应征了三个人,这三个人呢,我就帮他们剪了一个他们脸的剪影,那他们的工作就是轮流地排班在车站里面,就举着他们脸的剪影。

大家知道,在台湾有一个现象,就是我们在街头会看到很多举着房地产的广告的,很多街头这种举牌人。当他们出现在这个公共场域的时候,就有很多人觉得很疑惑,这个不是一个广告?那他们为什么要举着这个脸,然后他们就会开始跟我的作品说话,所以他们就变成一个活的作品,就可以跟观众去讲:我是一个作品,为什么。然后,观众也会从“你是一个作品,为什么?”开始去想,原来艺术可以有这样的可能。

举了这两个例子之后,因为时间的关系,我跳到我最近做的一个作品,叫做「一千零一夜」。「一千零一夜」是我现在正在展览的一个作品,这个作品大概做了一年的时间,非常的简单,就是我回到我想要面对一个普通大小的剪纸去剪,但是我给自己一个功课,就是我要像我很爱的慢跑一样,或是写小说那种速度一样,我要做一年的时间,做一千零一张剪纸。

所以我就还真的就是做完了,我觉得「一千零一夜」是一个阿拉伯的民间神话,它流传得非常久,民间的神话其实是因为,人跟人互相用口语的传递,那下一个听到你故事的人,可以把你的故事继续传下去,他也可以改编加入他自己的观点跟创意。

在中国的剪纸,民间的剪纸里面,其实有很大的一部分,因为它是借由一种上一代跟下一代的传承的关系。所以当女儿在剪妈妈的花样的时候,她也可以加入自己的,观点在里面加入自己的花在里面,所以她剪出来的花就是妈妈的花加上她的花。

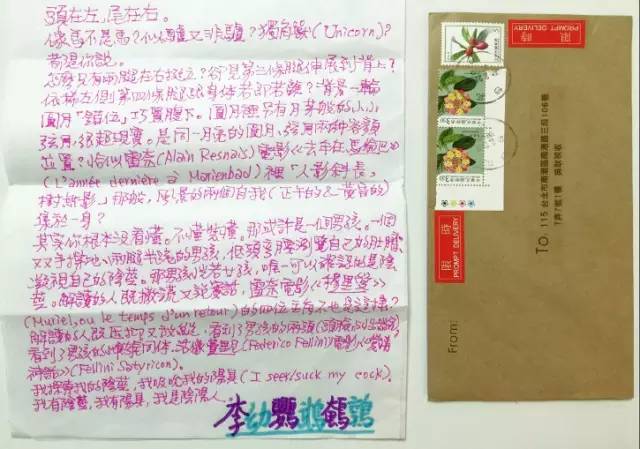

所以通过「一千零一夜」我就觉得说,我想要做一个作品,但是我想要跟人产生一个关系。那这一千零一张我就开始去找人,找我身边的朋友,就说我把这张剪纸寄给你,我一定要用寄的,我不要用照片或什么,我一定要你亲手接到这一张剪纸,然后看到这张剪纸之后,写下一段你对这个剪纸的想象。

对我而言,其实我觉得现在很多观看作品的方式已经都太片面,或者是从媒体,甚至我当下在这边讲我的作品,其实也是一种虚幻的。另外一种也不能讲虚幻,它不见得是虚幻,可是也不见得是真实的,然后我就开始做了这个计划,就是交换文字的计划。

这是其中一张作品。是我现在非常随意能够去做的一个比较流动性的、比较随机的一个作品,这是跟一个朋友交换的一段文字,他看到那张剪纸之后给我的一段文字。

最后,我要讲我现在在思考的东西,我觉得就是我的作品怎么跟人相遇这个事情。做一个艺术家,他的生命是有限的,那在我的创作的过程里面作品跟人有很多种相遇的方式,我最期待的相遇方式是什么?

从2010年开始,我就做了一个东西,我觉得它很难表达,因为那个时候是我去挪威的一个小镇,我走了一整天,发现没有一个地方可以很冷,没有一个地方我可以窝着,我后来就看到一家图书馆,我就走进去,发现没有人拦我,我就可以在里面非常温暖的看书,我就在那个图书馆里面翻到一本书,一段文字,我就开始在那边剪纸,然后把那张剪纸留在那本书里。

后来我在因为很多机会去不同的国家旅行或是展览,所以当我每到一个城市旅行的时候,我如果有空我就会去图书馆里面去找一本书,一段文字,在那个图书馆里面,剪纸,然后把那个剪纸藏在我觉得那个图书馆里面最冷门,没有人想要翻的一本书里面。

那这个行为我觉得我已经做了五年,在二十几个城市里面留下来,我还会继续做,可能做到我死了,都不会去发表的一个作品。对我而言,我觉得这就是我的作品跟人相遇最好的方式。